앙산한 저 나무에도 언젠가는 잎피 피갯지

20,000원

그림: 김복동, 김지현

글: 김지현

펴낸곳: 파시클

출간일: 2021년 9월 1일

사이즈: 185x245mm

쪽수: 88쪽

ISBN: 9791197235627 (03810)

도서 분류: 예술·대중문화 (그림 에세이)

글: 김지현

펴낸곳: 파시클

출간일: 2021년 9월 1일

사이즈: 185x245mm

쪽수: 88쪽

ISBN: 9791197235627 (03810)

도서 분류: 예술·대중문화 (그림 에세이)

수량

주문 수량

0개

총 상품 금액

0원

쉽고 빠른

토스페이 간편결제

토스페이 간편결제

앙산한 저 나무에도 언젠가는 잎피 피갯지

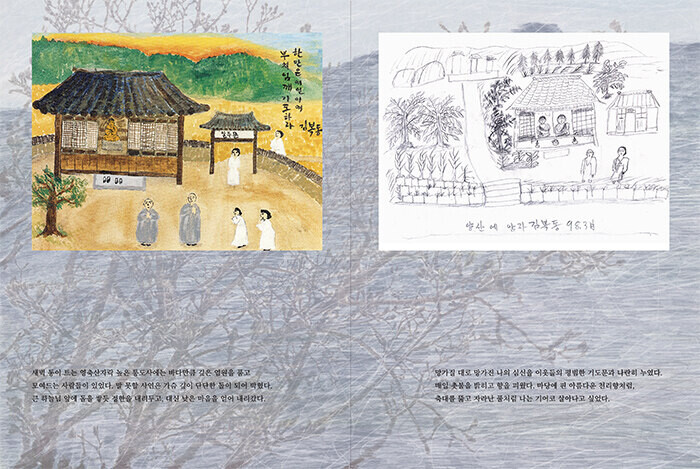

‘위안부’ 피해생존자이자 여성인권운동가였던 김복동이 6개월 정도의 짧은 기간 동안 집중해서 그린 20여 점의 그림을 모티프로 삼고 있다. 저자 김지현은 김복동의 증언 이전, 침묵으로 보낸 시간이 여기에 녹아 있지 않을까 여기고 이에 기대어 그녀의 마음 깊은 곳의 목소리를 따라가보려 했다. 그림에 새겨진 김복동의 기억과 감정의 흔적들을 더듬으며 그 뒤를 잇듯 그림을 그리고 글과 시를 써 넣었다.

책소개

우리의 숙제: 기억하고 기록하기

일본군 ‘위안부’ 피해 생존자들이 하나둘 세상을 뜨고 있는 지금, 이들의 증언을 떠올리며 기억과 기록을 이어나가는 일은 살아남은 이들의 몫이다. 사건을 경험한 이에게 더 이상 직접 묻고 답할 수 없는 지금, 우리는 우리 앞에 남겨진 것들을 토대로 어떻게 이들의 역사를 우리의 기억과 삶 안에 새길 수 있을지를 물어야 한다. 이에 대한 응답의 하나로서 여기, 김지현의 작업이 있다.

다시 들여다보기: 김복동의 그림에서 찾아진 것

책은 고 김복동이 인권운동가로 활동하기 전에 그린 20여 점의 그림에서 시작한다. 김복동 그림의 대부분은 그녀가 나눔의 집에 머무르던 기간 중, 1997년 10월부터 1998년 3월까지 약 6개월에 걸쳐 그린 것이다. 자바 위안소 그림에서 시작해 어린 시절 고향 풍경, 고달프던 젊은 날에 대한 회상, 나눔의 집에서의 생활까지 다양하게 담아내고 있다. 김복동의 그림은 그녀가 생전에 남긴 대개의 증언 및 언설과는 다르게, 유독 그 내면과 기억을 되새기는 장면들이 많아 비망록을 보는 듯한 인상을 준다. 작가 김지현은 ‘위안부’ 피해여성이자 인권운동가를 대표하는 인물이 아닌 한 평범하고도 개별적인 존재로서의 내밀한 목소리가 그 안에 녹아 있지 않을까 여기고 이로부터 김복동의 심경을 읽어보려 했다. 그렇게 김복동이 남긴 그림의 선과 색을 쫓았다.

새로운 기억과 기록: 김복동의 그림을 작가의 글과 그림으로 잇기

마치 헝클어진 타래에서 실낱 하나를 끄집어 올리듯, 김지현은 그림에 새겨진 김복동의 기억과 감정의 흔적들을 그림과 시의 언어로 표현했다. 조심스럽지만 적극적으로 그 그림들의 뒤를 잇듯 그리고, 또 이어서 썼다. 역사적 기록물로서 일본군 ‘위안부’ 피해사실을 열거하기보다, 김복동이 일상 속에서 만났을 풍경과 사람, 마음 속 이야기를 풀어내는 작업에 집중했다. 삶에 대한 의지와 번민, 그저 평범한 생을 살고 싶은 한 사람으로서의 내면 풍경을 김복동의 그림에서 찾아 풀어냄으로써, 김복동의 일상이 어디에나 있는 우리 이웃의 일상처럼 독자의 삶 곁에 머무를 수 있었으면 하는 바람을 담았다. 나아가 작가는 이제 고인이 되어 마주할 수 없는 분들을 우리가 어떻게 기억하고 그 기억을 이어갈 수 있을지를 고민하며 질문하고 있기도 하다.

저자 소개

글과 그림 김지현

홍익대학교와 동대학원에서 회화를 전공한 뒤 전업 작가로 활동하고 있다. 누구나의 주변에 있는 미시의 삶들을 멀지 않은 곳에서 바라보고 다독이며, 세상에 공명하는 그림을 그리고 글을 쓴다. 사람과 사람을 잇는 목소리, 기억, 풍경에 관심을 두고 작업을 이어가고 있다. <잇: 이어진 이야기> 외 5회의 개인전과 다수의 단체전을 열었다.

그림 김복동

‘위안부’ 피해생존자이자 여성인권운동가였다. 1926년 경남 양산에서 태어나 2019년까지 살았다. 만 14세였던 1940년에 마을 구장과 반장, 일본인에게 공장 노동 일자리를 제공받는 것으로 속아 일본군 '위안부'로 끌려갔다. 8년 만인 1947년 귀향했다. 1992년 ‘위안부’ 피해 신고를 하고 1993년 오스트리아 빈에서 열린 세계인권대회에 참석해 피해 증언을 한 이후로, 인권운동가로서 쉼 없이 활동해왔다.

책 속에서

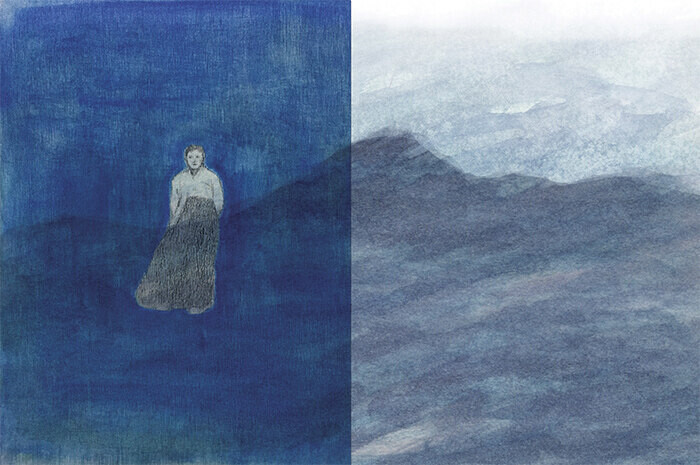

"집을 떠나 처음 만난 부산항은 캄캄했다.

작고 얇은 소녀들을 밀어 넣고, 새벽을 틈타 움직이던 배는

길목마다 한 번씩 멈춰 섰다.

어디가 어디인지 아무도 알려주지 않았다.

어디선가 날 선 바람이 불어왔다.

허연 거품을 토하는 바다 위

보이지도 않는 길을 따라 그렇게 흘러갔다."

- 16, 17쪽

"바람은 먼 숲의 퀴퀴한 흙냄새를 묻혀 왔다. 괴이한 초록으로 가득한 낯선 땅.

알 수 없었다. 나는 지금 어디에 있나.

천장 좁은 틈새에 밤하늘이 맺혀 있었다.

덥고 습한 바람이 가득한 이곳에도 시리고 맑은 별들이 빛났다.

고운 빛을 붙잡아 한 모금씩 삼키면 옛날로, 고향으로 돌아갈 수 있을까.

아름다운 것들은 거짓말처럼 아름다웠다."

- 18, 19쪽

"부산에서 부산까지 오는 길은 8년만큼의 거리였다.

바다에는 그늘 한 점 없는 태양이 떴다."

- 40, 41쪽

"새벽 동이 트는 영축산자락 높은 통도사에는 바다만큼 깊은 염원을 품고

모여드는 사람들이 있었다. 말 못할 사연은 가슴 깊이 단단한 돌이 되어 박혔다.

큰 하늘님 앞에 돌을 쌓듯 정한을 내려두고, 대신 낮은 마음을 얻어 내려갔다.

망가질 대로 망가진 나의 심신을 이웃들의 평범한 기도문과 나란히 누였다.

매일 촛불을 밝히고 향을 피웠다. 마당에 핀 아름다운 천리향처럼,

축대를 뚫고 자라난 풀처럼 나는 기어코 살아나고 싶었다."

- 42, 43쪽

"바람에 눕는 풀숲

가늘고 보드라운 틈

바다가 보고 싶어

아니, 바다는 끔찍하지

그 곁에 있고 싶어"

- 56, 57쪽

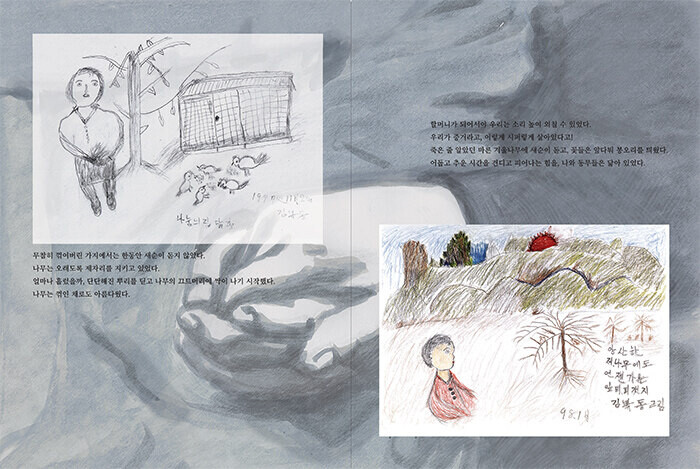

"무참히 꺾여버린 가지에서는 한동안 새순이 돋지 않았다.

나무는 오래도록 제자리를 지키고 있었다.

얼마나 흘렀을까, 단단해진 뿌리를 딛고 나무의 끄트머리에 싹이 나기 시작했다.

나무는 꺾인 채로도 아름다웠다.

할머니가 되어서야 우리는 소리 높여 외칠 수 있었다.

우리가 증거라고, 이렇게 시퍼렇게 살아있다고!

죽은 줄 알았던 마른 겨울나무에 새순이 돋고, 꽃들은 앞다퉈 봉오리를 틔웠다.

어둡고 추운 시간을 견디고 피어나는 힘을, 나와 동무들은 닮아 있었다."

- 58, 59쪽

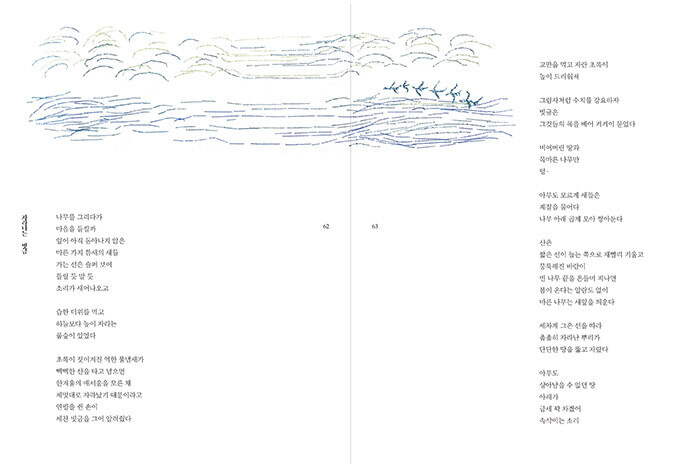

자라나는 빗금

나무를 그리다가

마음을 들킬까

잎이 아직 돋아나지 않은

마른 가지 틈새의 새들

가는 선은 슬퍼 보여

들릴 듯 말 듯

소리가 새어나오고

습한 더위를 먹고

하늘보다 높이 자라는

풀숲이 있었다

초록이 짓이겨진 역한 풀냄새가

빽빽한 산을 타고 넘으면

한겨울의 매서움을 모른 채

제멋대로 자라났기 때문이라고

연필을 쥔 손이

세찬 빗금을 그어 알려줬다

교만을 먹고 자란 초록이

높이 드리워져

그림자처럼 수치를 강요하자

빗금은

그것들의 목을 베어 켜켜이 묻었다

비어버린 땅과

목마른 나무만

텅-

아무도 모르게 새들은

계절을 물어다

나무 아래 곱게 모아 쌓아둔다

산은

짧은 선이 눕는 쪽으로 재빨리 기울고

뭉툭해진 바람이

빈 나무 끝을 흔들며 지나면

봄이 온다는 알람도 없이

마른 나무는 새 잎을 틔운다

세차게 그은 선을 따라

촘촘히 자라난 뿌리가

단단한 땅을 뚫고 자랐다

아무도

살아남을 수 없던 땅

아래가

금세 꽉 차겠어

속삭이는 소리

-62, 63쪽

그림: 김복동, 김지현

글: 김지현

펴낸곳: 파시클

출간일: 2021년 9월 1일

사이즈: 185x245mm

쪽수: 88쪽

ISBN: 9791197235627 (03810)

도서 분류: 예술·대중문화 (그림 에세이)

앙산한 저 나무에도 언젠가는 잎피 피갯지

20,000원

수량

주문 수량

0개

총 상품 금액

0원